パソコンの動作が急に重くなったり、アプリが起動しなくなったりした経験はありませんか?

今まで出来ていたことが急に出来なくなると困りますよね。。

こうした問題に直面したとき、原因を特定するためには「トラブルの切り分け」が重要になるのですが、そんなときに役立つのが「セーフモード」です。パソコンを普段使い慣れていない人にとっては「なにそれ?」って思いますよね。

セーフモードは、WindowsやMacなどのPCを最小限の構成で起動する特別なモードで、トラブルの原因を特定するための強力な診断手段です。ただし、セーフモードは「最初に試す対処法」ではなく、ある程度原因の見当がつかないときに使う“切り札”のような存在です。

たとえば、再起動や最近の変更の確認、ログのチェックなどを行っても問題が解決しない場合に、

「通常モードでは再現するが、セーフモードでは再現しない」といった比較を通じて、ドライバーや常駐アプリの影響を切り分けることができます。

この記事では、セーフモードの基本から起動方法、トラブルの切り分け手順までをわかりやすく解説します。

初心者の方でも安心して切り分けできるように紹介していきますね!

セーフモードとは?基本の仕組みと特徴

まずはセーフモードとはどういう機能なのか仕組みや特徴を紹介します。

通常モードとの違い

セーフモードは、Windowsを最小限の構成で起動する特別なモードです。

これに対して、通常モードではすべてのドライバー、サービス、スタートアッププログラムが読み込まれ、ユーザーが普段使っている環境が完全に立ち上がります。

したがって特に意図していない限り、パソコンの電源を入れると通常モードで立ち上がります。

以下にセーフモードと通常モードの主な違いをまとめてみました。

| 項目 | 通常モード | セーフモード |

| 起動時の構成 | フル構成 | 最小構成 |

| ドライバー | すべて有効 | 一部無効 |

| スタートアッププログラム | 有効 | 無効 |

| ネットワーク | 通常は有効 | 「セーフモード」では無効 「セーフモード+ネットワーク」では有効 |

| ウイルス・マルウェアの影響 | 一部のプログラムの影響を受けて完全に機能しない可能性あり | 一部のプログラムが無効化されるため、完全スキャンに近づく |

| トラブルの切り分け | 切り分ける箇所が多い | 通常モードとの比較で特定できる場合がある |

セーフモードでは、不要な要素を排除した状態でシステムを起動するため、問題の原因が「OS本体」なのか「外部要因(ドライバー・アプリ)」なのかを切り分けやすくなります。

たとえば、通常モードではブルースクリーンが出るのに、セーフモードでは正常に起動できる場合、原因は「追加のドライバーやアプリ」にある可能性が高いと判断できます。

このように、セーフモードは「問題の再現性を比較するための診断環境」として非常に有効です。ただし、機能が制限されているため、セーフモードでできること・できないことを理解したうえで活用することが重要です。

セーフモードの種類(通常/ネットワーク付き)

Windowsのセーフモードには、主に以下の2種類があります。それぞれの特徴と使いどころを理解しておくことで、より効果的なトラブル診断が可能になります。

セーフモード(通常)

このモードでは、最小限のドライバーとサービスのみを読み込んで起動します。ネットワーク機能は無効化されており、インターネット接続はできません。特徴や主な用途は以下の通りです。

| 特徴 |

| ・グラフィックは標準VGAドライバーで表示(低解像度) ・ネットワーク接続なし ・サードパーティ製のアプリやサービスは起動しない |

| 主な用途 |

| ・ドライバーやスタートアップアプリの影響を確認したいとき ・通常モードで削除できないアプリやファイルを削除したいとき ・システムの復元や設定変更を行いたいとき(通常モードで試したが、できなかった場合) |

セーフモード(ネットワーク付き)

このモードは、通常のセーフモードにネットワーク関連のドライバーとサービスを追加で読み込む構成です。インターネット接続が可能になるため、オンラインでの対処が必要な場合に便利です。

| 特徴 |

| ・ネットワーク接続が可能(有線LANが基本、Wi-Fiは非対応の場合あり) ・Windows Updateやオンラインウイルススキャンが利用可能 ・その他は通常のセーフモードと同様に制限された環境 |

| 主な用途 |

| ・ウイルス対策ソフトのオンラインアップデートやスキャン ・ドライバーの再インストールやダウンロード ・リモートサポートを受ける場合(企業のIT部門など) |

🔅ワンポイント🔅

どちらのセーフモードで起動すべきかの判断はネットワークにつなげる必要があるかどうかで判断しましょう。セーフモード+ネットワークの状態では一部機能が無効になっているため、ネットワークを介した攻撃に対して、通常よりも脆弱な状態ですので注意が必要です。

セーフモードの起動方法

Windows 11では、セーフモードへの起動方法がいくつか用意されています。

ここでは、代表的な3つの方法を紹介します。状況に応じて使いやすい方法を選びましょう。

1. 設定画面からの起動 (通常起動できる場合)

Windowsが通常通り起動できる場合は、設定画面からセーフモードに入るのが最も簡単です。

- スタートメニューから「設定」を開く

- 「システム」→「回復」を選択

- 「回復オプション」内の「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリック

- 再起動後、「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「スタートアップ設定」→「再起動」

- 再起動後、番号キーで「4(セーフモード)」または「5(セーフモードとネットワーク)」を選択

※社用PCなどは場合によっては手順の途中でドライブ暗号化のパスワードを求められる場合があります。事前に確認しておきましょう。

⌛所要時間:約3~5分

🌟おすすめ度:★★★☆☆

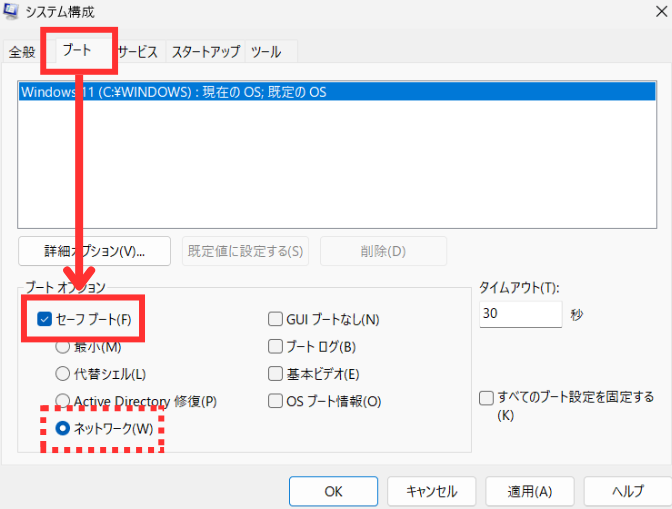

2.システム構成からの起動(通常起動できる場合)

Windowsが通常通り起動できて、Bitlockerの回復キーがわからない場合などにはシステム構成からセーフモードで起動することが可能です。こちらもおすすめです。

- キーボードのWindowsキー+Rを押す

- 「msconfig」と入力し、OK

- 「ブート」タブをクリックし、「セーフブート」にチェックを入れて、「適用」→「OK」

※「セーフモード+ネットワーク」で起動したいときは「ネットワーク」にチェックを入れる - PCの再起動

⌛所要時間:約3~5分

🌟おすすめ度:★★★★☆(ドライブ暗号化のパスワードが不明な時におすすめ)

3. 自動修復からの起動 (通常起動できない場合)

- 電源を入れてすぐに強制的に電源を切る(2〜3回繰り返す)

- 自動修復モードが起動し、「詳細オプション」画面が表示される

- 「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「スタートアップ設定」→「再起動」

- 再起動後、「4」または「5」を選択

- BitLocker回復キーの入力が求められる場合がある

⌛所要時間:約5~10分

🌟おすすめ度:★★☆☆☆

通常起動できない時はこの方法しかないが、自動修復時にはセーフモード起動自体もできない場合がある

セーフモードでのトラブル切り分けの一般的な流れと優先順位

パソコンの不具合に直面したとき、いきなり高度な対処を行うのではなく、段階的に原因を絞り込む「切り分け」のプロセスが重要です。セーフモードの起動方法は前項にて分かりましたので、次に一般的なトラブル診断の流れと、セーフモードで起動するのはどのタイミングで登場するかを解説します。

①初期対応:再起動、最近の変更の確認

まずは基本的な対処から始めましょう。意外にも、再起動だけで問題が解消するケースは多くありますのでPCの再起動をやってみましょう。それでも改善しない場合は、以下の点を確認します。

- 最近インストールしたアプリやドライバーの有無

- Windowsアップデートの履歴

- 外部デバイス(USB機器など)の接続状況

これらの変更が不具合の原因になっていることもあるため、変更前の状態に戻すや外部デバイスを外すだけで解決する可能性があります。

これ以外にも見るところや疑う個所はありますので、PCトラブルの切り分け作業が全体の7割ぐらいの時間を割くことになると思います。

②ログやイベントビューアの確認

次に、Windowsのイベントビューアなどを使って、エラーや警告のログを確認します。これにより、問題の発生タイミングや関連するシステムコンポーネントを特定できることがあります。

ログの内容は専門的に見えるかもしれませんが、エラーコードや発生時刻を手がかりに検索するだけでも有効な情報が得られます。

③セーフモードの活用はどのタイミングか?

これまでの対応で原因が特定できない場合、ここでセーフモードの出番です。セーフモードは、通常モードで読み込まれるドライバーや常駐アプリを無効化した状態で起動するため、外部要因の影響を排除して問題の再現性を確認することができます。

セーフモードで問題が発生しない場合は、原因が:

などにある可能性が高くなります。

逆に、セーフモードでも同じ問題が発生する場合は、OS本体やハードウェアの故障など、より深いレベルの原因が考えられます。

セーフモードでできること・できないこと

セーフモードは、PCのトラブル診断において非常に有効な手段ですが、通常モードとは異なり、できることとできないことが明確に分かれています。ここでは、セーフモードで可能な操作と制限される機能について詳しく解説します。

できること

できないこと・制限されること

セーフモードを使ったトラブル診断の手順

前置きが大変長くなってしまいましたが、ここからが本記事の本題です。

何度もお伝えしている通り、セーフモードはPCの不具合の原因を特定するための「診断環境」として非常に有効ですが、特徴やできることできないことを知っておくことで、より深い診断が可能になります。

セーフモードを活用してトラブルを切り分けるための具体的な手順を紹介していきます。すべての不具合を切り分けるための手順を網羅することは不可能なので、ひとまずは基本的な切り分けで不具合の原因を一緒に探っていきましょう。

ステップ1:通常モードで症状の再現性チェック

まずは、通常モードでどのような症状が発生しているかを明確に把握することが重要です。

以下のポイントを確認しましょう。

この段階で、問題の発生条件を整理しておくことで、セーフモードでの比較がしやすくなります。

また、以下の方法でWindowsシステム機能(DISMとsfc)をやっておくこともおすすめです。

ステップ2:セーフモードでの挙動確認

次に、セーフモードでPCを起動し、通常モードで発生していた症状が再現されるかどうかを確認します。

この比較により、問題の「発生源」がどのレイヤーにあるかを絞り込むことができます。

ステップ3:原因の絞り込み

セーフモードでの挙動をもとに、さらに原因を掘り下げていきます。以下のような観点で確認すると効果的です。

セーフモードで問題が発生しない場合

通常モードで不具合が起き、セーフモードでは起きないという場合、通常モードで読み込まれる追加のドライバーや常駐アプリ、セキュリティソフトなどが原因である可能性が高いです。

- グラフィックドライバーやオーディオドライバーの不具合

→デバイスマネージャーでドライバーの状態を確認 - セキュリティソフトやバックアップツールの干渉

→セキュリティソフトを一時的にアンインストールまたは無効化 - スタートアップアプリの暴走や競合

→スタートアップアプリを一時的に無効化して再起動 - サードパーティ製のサービスや常駐プログラム

最近インストールしたアプリや更新の履歴を確認

このような場合は、問題の原因となっているソフトウェアを特定・削除・更新することで改善が期待できます。

必要に応じて、イベントビューアやタスクマネージャー、デバイスマネージャーなどのツールを併用すると、より詳細な情報が得られます。

セーフモードでも問題が発生する場合

通常モードで不具合が起き、セーフモードでも起きるという場合は、OS本体の不具合やシステム設定の破損、さらにはハードウェアの故障など、より深いレベルの原因が考えられます。

- Windowsのシステムファイルの破損

- レジストリの異常

→「sfc /scannow」や「DISM」コマンドによるシステム修復 - ハードディスクやSSDの物理的な故障

- メモリやマザーボードなどのハードウェアトラブル

→メモリ診断ツールやストレージ診断ツールの実行で故障を確認

→ハードウェアに問題がなければソフトウェアの問題としてWindowsの再インストールや初期化の検討

このような場合は、ソフトウェア的な修復が難しいこともあるため、バックアップの確保や専門的な診断が必要になることがあります。

セーフモード起動後の注意点

まれに、セーフモードでの切り分けと対処操作(ドライバー削除、設定変更など)が原因で、通常モードでの不具合が悪化することがあります。その場合はセーフモードに再度入り直し、変更した個所をもとに戻すことで前の状態に戻せるか確認しましょう。

それでも戻せない場合は、イベントビューアやログを確認してエラーの原因を特定したり、システムの復元を使ってセーフモード操作前の状態に戻すことで解消できるか確認してみましょう。

それでも解消できない場合は、最終奥義「Windowsの初期化」を検討しましょう。

まとめ

この記事では、セーフモードの基本から起動方法、トラブル切り分けの手順までを詳しく解説してきました。

セーフモードは、トラブル対応の「最初の一手」ではなく、初期対応(再起動・変更確認・ログ確認)を行った後に使う診断手段です。問題の再現性を比較することで、ソフトウェア的な原因か、より深刻なシステム・ハードウェアの問題かを判断する材料になりますので、今回の内容をもとに切り分けて対処してみてください。

あなたに発生しているトラブルの一助となりますように。